🌱 Les biostimulants à base d’algues : une solution naturelle pour des plantes plus fortes

Le 10/05/2025, par GONZALEZ Mélanie et REVE Zengue

Face aux défis de l’agriculture moderne – comme les changements climatiques ou la réduction de l’utilisation des produits chimiques – de nouvelles solutions plus respectueuses de l’environnement apparaissent. Parmi elles, les biostimulants algaux ont de plus en plus la cote. Mais c’est quoi au juste ? Et pourquoi ces extraits d’algues intéressent autant les agriculteurs et les scientifiques ?

🧪 Qu’est-ce qu’un biostimulant algal ?

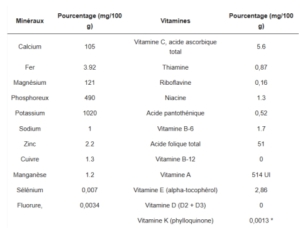

Les biostimulants sont des produits naturels qui ne nourrissent pas directement les plantes, mais qui stimulent leur croissance, renforcent leur résistance aux stress (comme la sécheresse ou les maladies), et améliorent la qualité des récoltes. Ceux issus des algues sont particulièrement efficaces grâce à leur richesse en minéraux, hormones naturelles (comme les cytokinines, les auxines et les gibbérellines) et composés bioactifs.

🌿 Comment ça marche ?

Les extraits d’algues agissent un peu comme des boosters pour les plantes :

-

🧠 Amélioration de la croissance : en stimulant les racines et la photosynthèse.

-

💪 Résistance accrue au stress : les plantes supportent mieux les fortes chaleurs ou le manque d’eau.

-

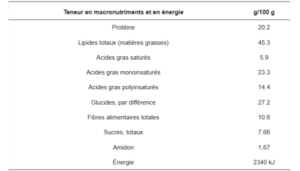

🥕 Meilleure qualité des fruits/légumes : plus de goût, meilleure taille, plus de nutriments.

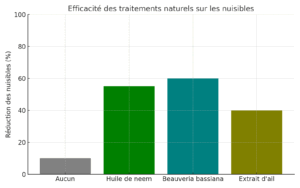

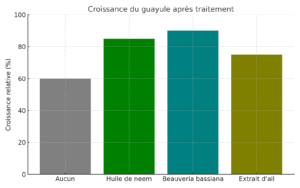

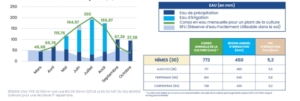

📈 Ce que montrent les études (d’après les graphiques du rapport)

-

Croissance des racines : Les plantes traitées avec des extraits d’algues ont un système racinaire plus développé, ce qui leur permet de mieux absorber l’eau et les nutriments du sol.

-

Hauteur des plantes : On observe une hausse significative de la taille des plants, preuve de leur bonne santé.

-

Production de chlorophylle : Les feuilles sont plus vertes et plus riches en chlorophylle, ce qui favorise une meilleure photosynthèse (donc une croissance plus rapide).

-

Rendement agricole : Les récoltes sont plus abondantes comparées à celles de plantes non traitées.

🌍 Une agriculture plus durable

L’intérêt des biostimulants algaux va au-delà des rendements. Ils permettent aussi de :

-

Réduire l’usage d’engrais et pesticides chimiques.

-

Améliorer la santé des sols.

-

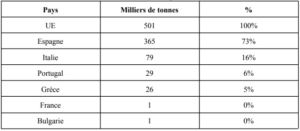

Respecter l’environnement en valorisant une ressource naturelle : les algues marines.

🧭 En résumé

| Avantage | Effet |

|---|---|

| 🌱 Croissance stimulée | Plus de feuilles, racines, fleurs |

| 🔥 Résistance au stress | Moins de dégâts lors de sécheresse ou chaleur |

| 🍅 Qualité améliorée | Fruits/légumes plus savoureux |

| 🌿 Agriculture durable | Moins de chimie, plus de nature |